森の陰画

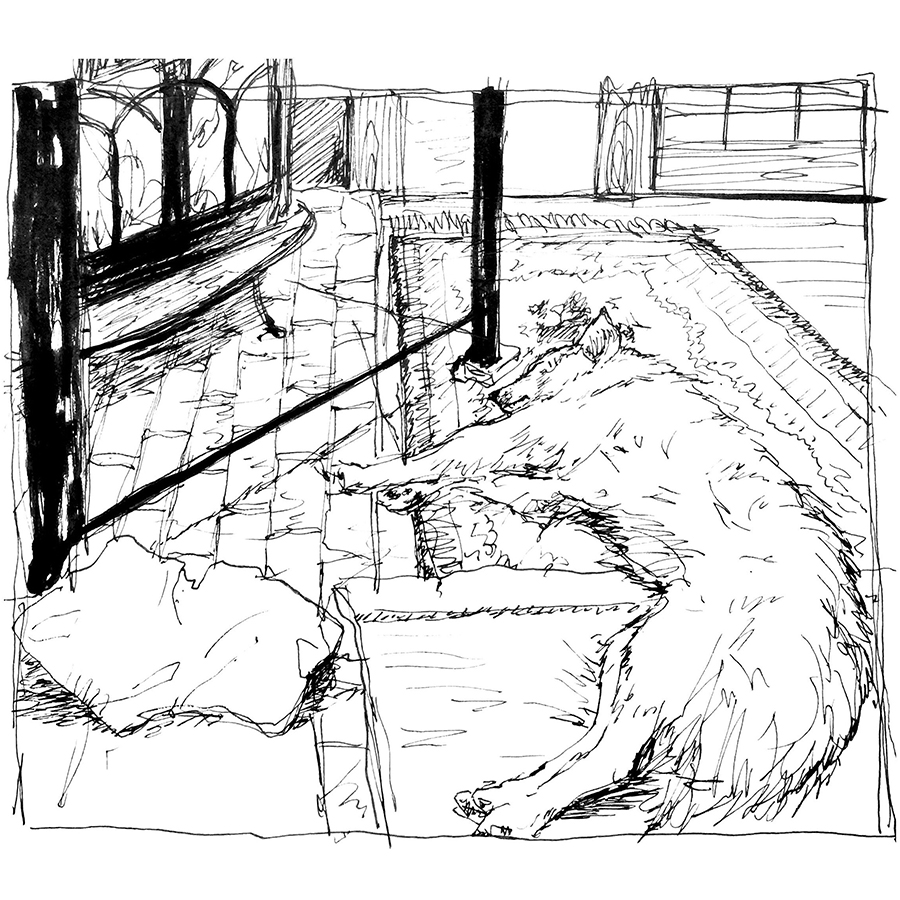

二本の杉の立ち木を残した壁に、太陽が昇り沈むことで木々の影が映し出される。影を映すことから始まったという絵画や彫刻の起原に思いはせながら、その輪郭線を追いかけるようにチェーンソーを走らせ、鑿によってかたちを撫でてゆく。樹の生まれ育った場所や環境を知ること、樹を切るということ、彫るということ。あらゆるものの原点を見つめ、それによって現れた文様は、私達に何を連想させるだろうか。削り出された木屑は、土の上に残したままそこにある。いつしか枯葉と共に、小さな砂となることを願って。

髙山 瑞 / Takayama Midori

神奈川県出身

1993 神奈川生まれ

2016 武蔵野美術大学造形学部彫刻学科 卒業

2016 東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻 在籍

https://www.takayamamidori.com/

—–

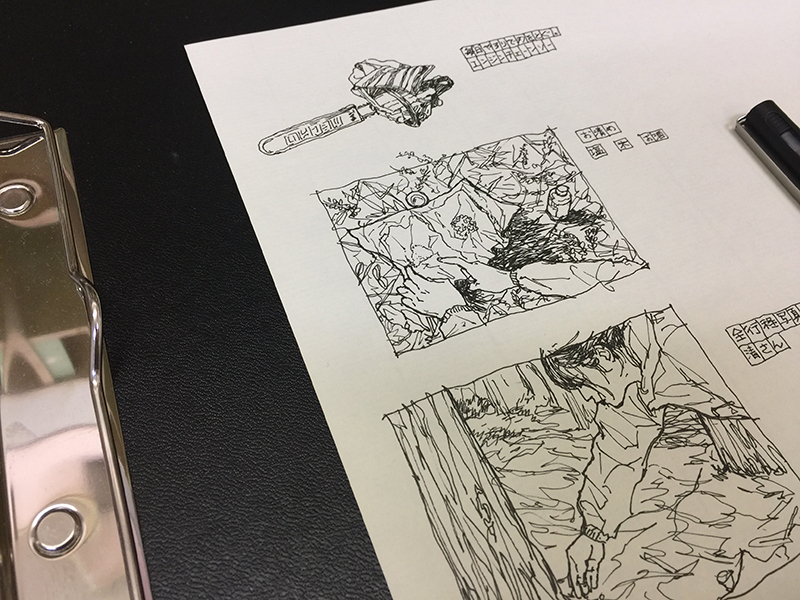

滞在制作報告

2017年2月19日。冬と春の間、栃木県那須郡那珂川町小砂で約40日間の滞在制作が始まった。5月の深緑の頃とはうって変り、乾いた空気と寒さをしのぐ裸の木々が目についた。材を使わせていただく杉林の地主さんや周辺の民家への挨拶をして、これから生活する旧馬頭北保育所へ向かった。何度か小砂への訪問を重ねてはいたものの、これから始まる生活や作業への不安は拭えずにいたのを覚えている。

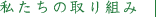

そもそもの滞在制作のきっかけは、立木を彫りたいと学校の先輩に話をしたところからだった。普段木彫をする際、彫刻材を扱う材木屋に丸太の状態の木を買いにいく。しかしその木はどこから来たのかどのような場所に生えていたのか、種類や年輪、ねじれの状態からある程度の推測はできるものの、実際にわざわざその場所を訪れることはまずない。制作方法として木の起伏や流れからかたちを探ることをしていた私にとって、そのことは作品の根幹に関わる重要な問題であるように思っていた。木彫よく使われる木の種類はクスノキやヒノキだが、今回はスギの木を使って高さ約2200㎝幅3000㎝の大きな壁のようなレリーフ作品を彫っていった。立ち木を利用するにあたって、使用する木は間伐材の中から選ぶことになっていた。間伐材とは森を健康に維持するために病気になっている木や、密集して生えている箇所の木を切る方法であり、いわゆる農業の間引きのようなものである。

始めの一週間、村の木こりであり小砂環境芸術祭の代表である藤田清さんに木を倒す方法や森についての知識を教えてもらいながら一緒に作業を進めていった。その清さんの言葉で、特に印象に残った話がある。木こりの間では「木を100本切れば、人を1人殺したのと同じだ」と言われているという話だ。その言葉が妙に引っかかったのは、これまで切られた丸太を見て、「これはまだ生きている」という言葉をよく聞いたのだが、私にははたしてこの切り取られた木が本当に生きているのか、ずっと確信を得ることができなかった。しかし今回、実際に木の倒れる瞬間に立ち会ったとき、まるで人間が気を失ってゆっくりと重力に引っ張られ、激しく地面に打ち付けられたかのような姿を目の当たりにして、ああ解ったと思ってしまったのだった。木は紛れもなく一度死んでいた。生きている木を切る行為は、技術面でも精神面においても簡単なことではない。だからこそ切り倒す前に根元に米、酒、塩をまき「切らせていただきます」と敬意を持って手を合わせることが必要なのだ。その工程を、木を利用する私達自身ははぶいて人に任せてしまっているのだと体感し、知ることができたのは、滞在制作の何よりもの学びとなったように思う。それを知っているのと知らないのとでは、心の持ちようは大きく変わるだろう。

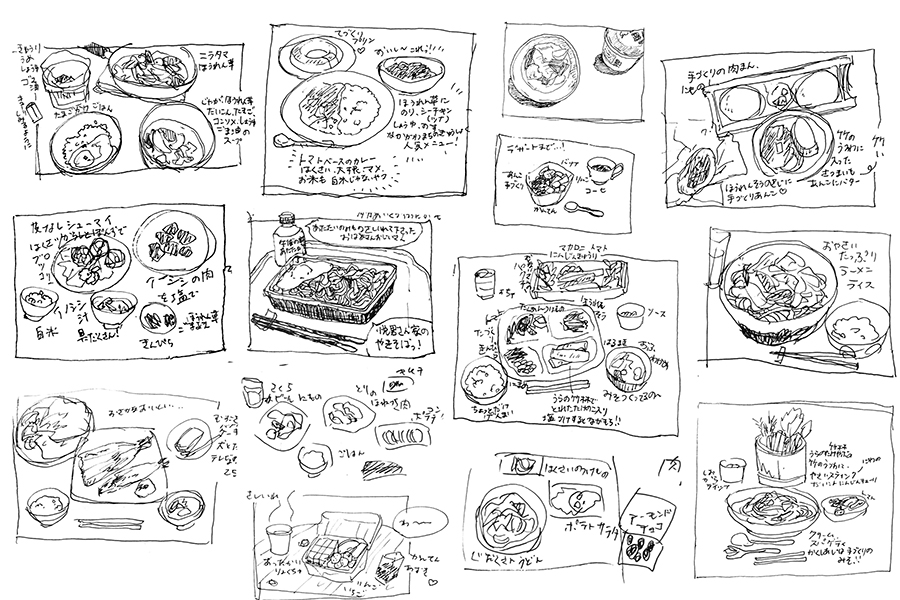

また村の住民たちとの交流も、滞在制作を語るうえで欠かせないものである。毎日、「寒くないか」と作業場に温かい飲み物を持って来てくれたり、夜には近くの温泉に連れて行ってもらったり、育てた野菜やお米、苺、お惣菜を貰ったり、誰もが私を孫や娘のように気にかけてくれたのだった。早い段階で生活に慣れることができたのは、支えてくれた地域の皆様のおかげである。そんな人々の不思議なまでのやさしさ、寛大さによって小砂村の里山の美しさも保たれていることに徐々に気が付いてきた。小砂に訪れるまでは原生林など人の手が加わっていない自然の姿が本来のあるべき姿、本来の美しさであると心のどこかで思っていたが、小砂村の美しい里山の風景を見て、この美しさは上手く人の手の加わっている美しさなのだと感じた。棚田や杉林、雑木林、竹林、道路脇に植えられた水仙、ゴミのない道、すべて人の手の行き届いた美しさ、“自然”とそれらすべての要素が掛け合わさり、“美しい村”と呼ばれる小砂として姿を現しているのだった。そしてその一部に環境芸術祭として芸術が加わっていてくれていたことは、独りよがりであった私自身にとって前へ進むきっかけ、そしてほんの少しの勇気を与えてくれたのであった。

今回私が制作し終えた作品は、私一人によって生み出されたものではない。たくさんの支えてくれた人、スギの木、太陽と影、表面を少しずつ撫でゆく風、染みる雨水、土、這う虫、彫り刻んだ時間、これから傷みゆく時間、それらすべてを内包した一つの世界のようなものだと感じている。これからもこの取り組みが続き、あの場所が程よく活気づくことを願っている。

2017年4月2日。東京へ帰る車の中、無機的なカタチに溢れた街並みが見え始めた。段々と高いビルが空を遮ってゆき、小砂とは全く違うその景色に、何か大切な人を残してきたようなそんな気分になった。

—–

小砂滞在制作40日間のある1日

朝、手足の寒さで目が覚める。冬と春の間、暖房のない部屋は冷え切り、白い息が感じられる。テレビも無く電波も繋がりにくい生活必需品のみに囲まれたこの旧保育所の部屋では、早く眠る癖がついていたため同時に目覚めも自ずと訪れるようになっていた。凍るような冷たい水で顔を洗い、村の人が差し入れてくれた食材を調理して、暖めておいたこたつで朝食をとる。作業着に着替えたらラジオ体操をすることが日課になっていた。

作業場へ向かうために朝靄の中、自転車を漕いでいる。毎日おはようとあいさつを交わす住民になぜこのように美しい靄がでているのかと聞けば、地面で凍った霜が溶けて蒸気になっているのだと教えてくれた。村の数少ない子どもは自転車で長い急な坂を下って学校へ向かい、そこを私は重たい自転車を押して登って行く。先ほどまであんなにも冷えきっていた体はいつの間にか熱くなっている。

作業中、鑿と木槌のはじく音が辺りにこだまして、この音はどこまで届いているのかを想像してみた。ここには都会のような喧騒は一切ない。そのかわりに鳥の声や葉音が聴こえ、自然は常に騒がしいことに気づく。一人だと思っていたけれど、きっと土の下にはたくさんの生き物がいるのだから都会よりも寂しくないものだな、と思う。木漏れ日が当たれば暖かく風が吹けば寒い、そんな当たり前のことに一喜一憂した。雨が降れば休めるのにと少し弱気になり手を休めるが、村の人が15時になればきっと温かい飲み物とお菓子を届けてくれると少し期待し、それまでまだ頑張れると自分自身を励ます。

日が傾き始め、気づけば制作中の作品の彫跡を夕日がオレンジ色に染めていた。道具をしまって坂を下り、今日も無事作業が終わったことにほっとする。温泉に連れて行ってもらい、夕飯はうちでどうぞとお呼ばれして、お料理お米のおいしさに感動、小砂の人々の温かさに甘えてしまうのが

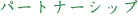

眠る前のひととき、今にも閉じそうな重い瞼を持ち上げて、今日あったこと、出会った人を想い起こしながら紙に記録をしていく。小砂の夜は黒く静かで、蛇口から落ちる水滴の音だけが聴こえる。疲労感と幸福感の中、布団に入った。手の痛みを噛みしめながら、明日も晴れるのだろうかと眠りにつく。